Velly Marco Nocca Gli anni di formazione

Jean-Pierre Velly.

Gli anni di formazione nel cantiere del disegno

Marco Nocca

Quando ho una matita in mano voglio disegnare, rappresentare la cosa più anonima che ci sia

Jean-Pierre Velly

Quattro album inediti di prove di studio di Jean-Pierre Velly, messi a disposizione dalla famiglia in occasione della mostra, permettono di aggiungere tasselli di conoscenza al laboratorio creativo dell’artista bretone, in lui fortemente radicato nell’esercizio continuo del disegno. I fogli prendono avvio dal 1964, quando Velly, terminata la scuola municipale d’arte di Tolone, si prepara all’ingresso all’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts di Parigi, per cui richiede una borsa di studio nel 1965 (lettera del 9 novembre).  Nel Marinaio con pipa che scrive il protagonista scherzosamente traccia con una penna (sembra d’istrice) “le 11 octobre ’64” sul foglio (fig. 1). Proprio ad un marinaio bretone Jean-Marie Drot aveva accostato la figura di Velly nel suo scritto, premesso alla mostra di Villa Medici a Roma del 1993: “Simile ad un marinaio della sua Bretagna natale, Jean-Pierre Velly è stato inghiottito, non dall’oceano che ad Audierne aveva affascinato la sua infanzia, ma dalle acque di un lago italiano”. Il mare: paesaggio consueto dell’artista dalla nascita, sfondo di numerosi dipinti degli anni Ottanta. Il mare su cui contemplare l’enigma dell’ora, misterioso interlocutore di fiori e bucrani, con cui si intrecciano sussurrati dialoghi. Il mare, orizzonte mutevole dei suoi tramonti, squarcio verso l’Oltre: tutto muore e rivive nel mare. All’acqua Jean-Pierre affida il suo messaggio estremo: nell’elemento naturale ci si trasforma senza morire, dal mare anche la figura dell’amato cane Pirouette può fare capolino in tralice, immersa sotto un vaso di fiori (Pirouette, 1983, cat. 43)

Nel Marinaio con pipa che scrive il protagonista scherzosamente traccia con una penna (sembra d’istrice) “le 11 octobre ’64” sul foglio (fig. 1). Proprio ad un marinaio bretone Jean-Marie Drot aveva accostato la figura di Velly nel suo scritto, premesso alla mostra di Villa Medici a Roma del 1993: “Simile ad un marinaio della sua Bretagna natale, Jean-Pierre Velly è stato inghiottito, non dall’oceano che ad Audierne aveva affascinato la sua infanzia, ma dalle acque di un lago italiano”. Il mare: paesaggio consueto dell’artista dalla nascita, sfondo di numerosi dipinti degli anni Ottanta. Il mare su cui contemplare l’enigma dell’ora, misterioso interlocutore di fiori e bucrani, con cui si intrecciano sussurrati dialoghi. Il mare, orizzonte mutevole dei suoi tramonti, squarcio verso l’Oltre: tutto muore e rivive nel mare. All’acqua Jean-Pierre affida il suo messaggio estremo: nell’elemento naturale ci si trasforma senza morire, dal mare anche la figura dell’amato cane Pirouette può fare capolino in tralice, immersa sotto un vaso di fiori (Pirouette, 1983, cat. 43) ; all’acqua anche il corpo di Velly viene affidato per sempre, dopo la scomparsa improvvisa a Bracciano nel 1990. Nei porti (Audierne, ma anche Tolone) e in riva al mare Jean-Pierre da ragazzo trascorre lunghe ore a fantasticare, disegnando le barche alla fonda (fig. 2) (chissà se memore del Porto di Anversa, 1520, del suo amato Dürer?), un maestoso veliero (fig. 3) – replicato, in formato minore, in quattro minuscole tavole ad acquerello (fig. 4) – o barche in secca, come questa arca panciuta tenuta in piedi da sostegni, in cui si esercita in una precoce incisione a bulino, da un disegno dal vero (fig. 5). Anche Tristan Corbière, poeta bretone, autore di Les Amours Jaunes (1873) aveva “celebrato il mar di Bretagna, i postriboli per marinai, il pellegrinaggio di Sant’Anna d’Auray”, secondo le parole di Des Esseintes in À Rebours (1884) di Huysmans. Scoperto nei Poeti maledetti da Paul Verlaine, che lo presentava come un maestro del simbolismo, accanto a se stesso, Rimbaud e Mallarmé, Corbière era divenuto uno dei poeti prediletti dal protagonista del romanzo-icona del Decadentismo francese: “[Des Esseintes] passava ore di beatitudine in compagnia di questo libro [Les Amours Jaunes] dove la stramberia si sposava a una tumultuosa forza; dove versi sconcertanti lampeggiavano in mezzo a poesie oscurissime […]. La lingua che adoperava era a stento francese. L’autore parlava il gergo dei negri; si valeva di uno stile da telegramma, sopprimeva oltre ogni discrezione i verbi; sfoggiava un’ostentata buffoneria, s’abbandonava a barzellette da commesso viaggiatore, intollerabili; poi ecco, in quel guazzabuglio, improvvisamente, tra contorcimenti di concettuzzi ridicoli ed equivoche smancerie, esplodeva di punto in bianco uno straziante grido di dolore, come corda di violoncello che si spezza. Eppure in quello stile duro e diseguale, arido, scarnito all’osso, irto di termini desueti, di neologismi inaspettati, sfolgoravano a tratti espressioni geniali, solitari versi monchi della rima, magnifici” (tr.it. Sbarbaro). E a questa potente voce poetica della sua terra, in cui si identifica (“come dice Corbière, ho lasciato la mia pelle su ogni mio orpello”) l’artista nel 1978 congiungerà il suo destino, nella splendida mostra romana Velly pour Corbière, introdotta da Leonardo Sciascia alla galleria Don Chisciotte di de Marsanich. In uno studio di Jean-Pierre un disegno su lucido – bozzetto per un francobollo delle Poste Francesi progettato in occasione del centenario della morte (1875-1975), cfr. Higonnet in catalogo – è dedicato al poeta maledetto della “République bretonne” (fig. 6): Corbière è qui ritratto in vesti desuete, sulla testa un ampio copricapo, con barba e capelli lunghi: un’immagine a metà tra il genio del Rinascimento e un artista nazareno.

; all’acqua anche il corpo di Velly viene affidato per sempre, dopo la scomparsa improvvisa a Bracciano nel 1990. Nei porti (Audierne, ma anche Tolone) e in riva al mare Jean-Pierre da ragazzo trascorre lunghe ore a fantasticare, disegnando le barche alla fonda (fig. 2) (chissà se memore del Porto di Anversa, 1520, del suo amato Dürer?), un maestoso veliero (fig. 3) – replicato, in formato minore, in quattro minuscole tavole ad acquerello (fig. 4) – o barche in secca, come questa arca panciuta tenuta in piedi da sostegni, in cui si esercita in una precoce incisione a bulino, da un disegno dal vero (fig. 5). Anche Tristan Corbière, poeta bretone, autore di Les Amours Jaunes (1873) aveva “celebrato il mar di Bretagna, i postriboli per marinai, il pellegrinaggio di Sant’Anna d’Auray”, secondo le parole di Des Esseintes in À Rebours (1884) di Huysmans. Scoperto nei Poeti maledetti da Paul Verlaine, che lo presentava come un maestro del simbolismo, accanto a se stesso, Rimbaud e Mallarmé, Corbière era divenuto uno dei poeti prediletti dal protagonista del romanzo-icona del Decadentismo francese: “[Des Esseintes] passava ore di beatitudine in compagnia di questo libro [Les Amours Jaunes] dove la stramberia si sposava a una tumultuosa forza; dove versi sconcertanti lampeggiavano in mezzo a poesie oscurissime […]. La lingua che adoperava era a stento francese. L’autore parlava il gergo dei negri; si valeva di uno stile da telegramma, sopprimeva oltre ogni discrezione i verbi; sfoggiava un’ostentata buffoneria, s’abbandonava a barzellette da commesso viaggiatore, intollerabili; poi ecco, in quel guazzabuglio, improvvisamente, tra contorcimenti di concettuzzi ridicoli ed equivoche smancerie, esplodeva di punto in bianco uno straziante grido di dolore, come corda di violoncello che si spezza. Eppure in quello stile duro e diseguale, arido, scarnito all’osso, irto di termini desueti, di neologismi inaspettati, sfolgoravano a tratti espressioni geniali, solitari versi monchi della rima, magnifici” (tr.it. Sbarbaro). E a questa potente voce poetica della sua terra, in cui si identifica (“come dice Corbière, ho lasciato la mia pelle su ogni mio orpello”) l’artista nel 1978 congiungerà il suo destino, nella splendida mostra romana Velly pour Corbière, introdotta da Leonardo Sciascia alla galleria Don Chisciotte di de Marsanich. In uno studio di Jean-Pierre un disegno su lucido – bozzetto per un francobollo delle Poste Francesi progettato in occasione del centenario della morte (1875-1975), cfr. Higonnet in catalogo – è dedicato al poeta maledetto della “République bretonne” (fig. 6): Corbière è qui ritratto in vesti desuete, sulla testa un ampio copricapo, con barba e capelli lunghi: un’immagine a metà tra il genio del Rinascimento e un artista nazareno.

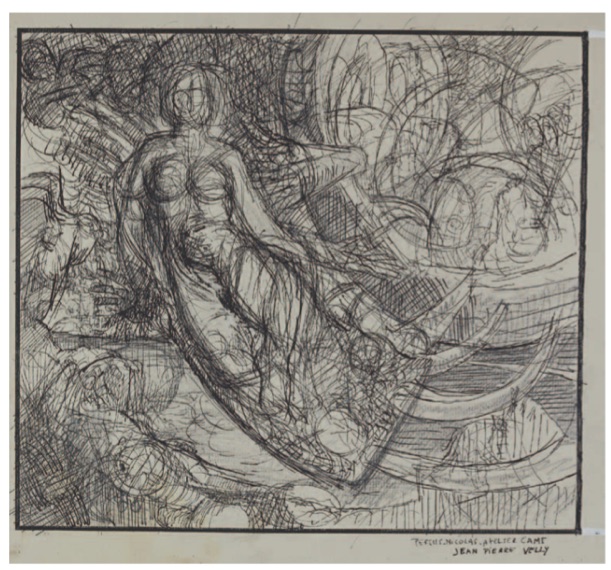

La Bretagna di Velly e di Corbière, col finis terrae della pointe du Raz, attraverso il mare è nella mente dei suoi abitanti più vicina all’Olanda che non a Parigi e alla Francia; e all’arte nordica già dai tempi dell’apprendistato Velly sembra consacrarsi con un’identificazione quasi geografica, se nel primo album di studente diversi fogli di appunti sono da lui dedicati ad una sintesi di storia dei Paesi Bassi, con un elenco, vergato su due colonne, degli artisti che hanno colpito la sua immaginazione (li riportiamo nella forma scelta da Jean-Pierre studente): “Flamands: Rubens / Van Dyck / Martens [de-Vos] / David Teniers. Art hollandais: Frans Hals / Van Hostade / Terborch Gerard / Vermeer de Delft / Van Goyen / Ruysdael / Van der Hayden / Rembrandt”. L’alta maestria tecnica nel bulino, che gli vale il Grand Prix de Rome per l’incisione nel 1966, il rapporto quasi monacale con questo mezzo, in lui una forma di preghiera (“mi sono costretto a quest’ascesi, rifiutando ogni artificio”, JPV, Dialogo con Jean-Marie Drot, 1993), l’inserimento del suo lavoro nel solco della grande tradizione dell’incisione nordica (Dürer, Seghers, Bresdin) sono a ventitré anni primi punti di approdo della sua poetica. Ma il riconoscimento dell’Accademia di Francia giunge al termine di una fase di formazione, precedente il suo arrivo a Roma (1967), cui risalgono, negli Album n.1 e n.2 (1964/66) prove di studio diverse, interessanti per analizzare l’incubazione del percorso creativo di Jean-Pierre: un lungo tirocinio del disegno, un vero e proprio cantiere, in cui fanno capolino schizzi di nudo femminile (figg. 7, 8) , ritrattini (fig. 9), studi di figura (fig. 10), dal segno scorrevole e sintetico (sembrano delle prove coeve di Guttuso). La figura femminile reclinata (fig. 11) testimonia della riflessione dell’artista su questo motivo, confluito nelle incisioni Vieille femme (1966, cat. 7), Trinità dei Monti (1968, cat. 11) e Rosa au soleil (1968, cat. 12). In uno studio a penna per La clef des Songes, (cat. 8), bulino vincitore del Grand Prix de Rome, l’immagine di donna, più che far pensare a Dürer, Pontormo, Parmigianino, come rilevato dalla critica per l’esemplare poi realizzato, è concepita con un disegno costruttivo, di grande energia, che ricorda certo Novecento italiano: una Vittoria di Sironi nei suoi dipinti murali? (fig. 12, cat. 8.a). Anche il volto della figura protagonista di Trinità dei Monti e Portrait de Rosa, realizzate nel soggiorno di Villa Medici, trova una sua prima messa a punto in due ritratti a matita di Rosa Estadella, bellissima moglie catalana dell’artista (fig. 13.a e b). Nella prova a sinistra (13.a) il volto, colto dal vero, è catturato in una verità flagrante. La prova di destra (13.b), con la pettinatura che copre le orecchie, l’ombreggiatura che solca ed accentua i lineamenti, la bocca atteggiata quasi in una smorfia sembra voglia porsi come una trasfigurazione. Come se Velly volesse fare della donna che ben conosce, in posa in quel momento di fronte a lui, la dama di un’incisione del Rinascimento. In quel 1965, alla vigilia della sua prima affermazione da incisore, Jean-Pierre Velly, alle prese con il bulino, tecnica di grande, antica tradizione, sosta dunque al bivio con il contemporaneo, prima di risolvere l’immagine nel solco del passato. Per lui, bretone, formatosi a Tolone e Parigi, sembra contare poco, per sua stessa ammissione, lo studio degli sviluppi derivanti dalla centralità della Ville Lumière per l’arte del XX secolo. In un solo disegno dei tanti analizzati negli album egli sembra guardare nel trattamento di un volto ad un certo primitivismo alla Modigliani (fig. 14), ricorrente anche, con una cifra cubista, nell’autoritratto giovanile del 1964-65 (Higonnet in catalogo); e il primitivo ritorna come unicum nell’immagine potente di un bisonte,

, ritrattini (fig. 9), studi di figura (fig. 10), dal segno scorrevole e sintetico (sembrano delle prove coeve di Guttuso). La figura femminile reclinata (fig. 11) testimonia della riflessione dell’artista su questo motivo, confluito nelle incisioni Vieille femme (1966, cat. 7), Trinità dei Monti (1968, cat. 11) e Rosa au soleil (1968, cat. 12). In uno studio a penna per La clef des Songes, (cat. 8), bulino vincitore del Grand Prix de Rome, l’immagine di donna, più che far pensare a Dürer, Pontormo, Parmigianino, come rilevato dalla critica per l’esemplare poi realizzato, è concepita con un disegno costruttivo, di grande energia, che ricorda certo Novecento italiano: una Vittoria di Sironi nei suoi dipinti murali? (fig. 12, cat. 8.a). Anche il volto della figura protagonista di Trinità dei Monti e Portrait de Rosa, realizzate nel soggiorno di Villa Medici, trova una sua prima messa a punto in due ritratti a matita di Rosa Estadella, bellissima moglie catalana dell’artista (fig. 13.a e b). Nella prova a sinistra (13.a) il volto, colto dal vero, è catturato in una verità flagrante. La prova di destra (13.b), con la pettinatura che copre le orecchie, l’ombreggiatura che solca ed accentua i lineamenti, la bocca atteggiata quasi in una smorfia sembra voglia porsi come una trasfigurazione. Come se Velly volesse fare della donna che ben conosce, in posa in quel momento di fronte a lui, la dama di un’incisione del Rinascimento. In quel 1965, alla vigilia della sua prima affermazione da incisore, Jean-Pierre Velly, alle prese con il bulino, tecnica di grande, antica tradizione, sosta dunque al bivio con il contemporaneo, prima di risolvere l’immagine nel solco del passato. Per lui, bretone, formatosi a Tolone e Parigi, sembra contare poco, per sua stessa ammissione, lo studio degli sviluppi derivanti dalla centralità della Ville Lumière per l’arte del XX secolo. In un solo disegno dei tanti analizzati negli album egli sembra guardare nel trattamento di un volto ad un certo primitivismo alla Modigliani (fig. 14), ricorrente anche, con una cifra cubista, nell’autoritratto giovanile del 1964-65 (Higonnet in catalogo); e il primitivo ritorna come unicum nell’immagine potente di un bisonte,  ricerca di un segno primordiale, vicino alle pitture rupestri di Altamira, o di Lascaux (fig. 15). Velly sa bene che è l’avanguardia, smarritasi nel tempo, ad aver inseguito gli arcaismi; ma egli non si presenterà

ricerca di un segno primordiale, vicino alle pitture rupestri di Altamira, o di Lascaux (fig. 15). Velly sa bene che è l’avanguardia, smarritasi nel tempo, ad aver inseguito gli arcaismi; ma egli non si presenterà

mai all’appuntamento segreto tra primitivo e moderno. Dopo l’arrivo a Roma e per tutti i Settanta è concentrato ad esaltare le pure qualità grafiche dell’incisione su rame, nella ricerca assoluta di una cifra personalissima. Nel trattamento dei soggetti egli dimostra di aver attraversato il Novecento con uno sguardo speciale all’espressionismo (il Grünevald mediato da Ensor di Main crucifiée,1964 e di Étude de pied en croix, 1965), al Surrealismo (l’accumulazione sfrenata degli oggetti, ma anche l’intrecciarsi e intersecarsi di elementi geometrici nelle serie delle Sphères,  alla cui temperie appartengono il segno a penna del 1964 (fig. 16)), al Dada e alle sue contaminazioni. Il Futurismo lo interessa per la simultaneità della rappresentazione, l’analisi delle linee forza e l’inventiva meccanica (cfr. lo Studio del 1966, fig. 17) e anche dal cinema raccoglie suggestioni potenti: quelle esplosioni in Métamorphose II, cat. 15, non richiamano l’Antonioni della scena finale di Zabriskie Point? (Simongini qui in catalogo). Nello stesso periodo (gli anni immediatamente precedenti il trasferimento a Roma del gennaio 1967) altri fogli ci permettono di approfondire meglio la sua relazione tra passato e presente, tra la tradizione impossibile da ignorare per il suo linguaggio di bulinista e le urgenze del segno contemporaneo. Vicino alle esplosioni che animeranno le opere di Velly nei Settanta (Métamorphose I-IV, Un point, c’est tout, 1978, cat. 21) è questo bello Studio a penna (fig. 18), in cui un volto classico, quasi leonardesco nell’equilibrio chiaroscurale, è interessato da uno sconvolgimento. Il disegno, rappreso nella compiutezza della forma, sembra scomporsi, risucchiato verso l’esterno da una forza universale, trascinato quasi via da un big bang primordiale che fa disporre la materia lungo linee astratte di forza e direzione, accavallare su di esse o sovrapporsi in disordine altre linee vorticose e grumi d’inchiostro, come se qualsiasi forma compiuta potesse all’improvviso dissolversi e scomparire. Cosa vuole dirci Jean-Pierre Velly con tale prova?

alla cui temperie appartengono il segno a penna del 1964 (fig. 16)), al Dada e alle sue contaminazioni. Il Futurismo lo interessa per la simultaneità della rappresentazione, l’analisi delle linee forza e l’inventiva meccanica (cfr. lo Studio del 1966, fig. 17) e anche dal cinema raccoglie suggestioni potenti: quelle esplosioni in Métamorphose II, cat. 15, non richiamano l’Antonioni della scena finale di Zabriskie Point? (Simongini qui in catalogo). Nello stesso periodo (gli anni immediatamente precedenti il trasferimento a Roma del gennaio 1967) altri fogli ci permettono di approfondire meglio la sua relazione tra passato e presente, tra la tradizione impossibile da ignorare per il suo linguaggio di bulinista e le urgenze del segno contemporaneo. Vicino alle esplosioni che animeranno le opere di Velly nei Settanta (Métamorphose I-IV, Un point, c’est tout, 1978, cat. 21) è questo bello Studio a penna (fig. 18), in cui un volto classico, quasi leonardesco nell’equilibrio chiaroscurale, è interessato da uno sconvolgimento. Il disegno, rappreso nella compiutezza della forma, sembra scomporsi, risucchiato verso l’esterno da una forza universale, trascinato quasi via da un big bang primordiale che fa disporre la materia lungo linee astratte di forza e direzione, accavallare su di esse o sovrapporsi in disordine altre linee vorticose e grumi d’inchiostro, come se qualsiasi forma compiuta potesse all’improvviso dissolversi e scomparire. Cosa vuole dirci Jean-Pierre Velly con tale prova?  Che tutto il cosmo è energia, che l’universo si trasforma in modo continuo e incessante, e sta all’artista convogliare questa forza per raggiungere una momentanea pacificazione nella sintesi formale? Che figurazione e astrazione sono sempre e soltanto il problema della forma, due facce della stessa medaglia? Lo stesso tema emerge nello Studio con Teschio (fig. 19),

Che tutto il cosmo è energia, che l’universo si trasforma in modo continuo e incessante, e sta all’artista convogliare questa forza per raggiungere una momentanea pacificazione nella sintesi formale? Che figurazione e astrazione sono sempre e soltanto il problema della forma, due facce della stessa medaglia? Lo stesso tema emerge nello Studio con Teschio (fig. 19),  protagonista di uno strano involto: anch’esso, appartenente ormai ad una materia esaurita nel suo ciclo vitale, è destinato a dissolversi ulteriormente seguendo lo stesso principio, ritornando alla Natura, cui alludono gli elementi (spighe? fiori?) che lo attorniano; un altro disegno di studio propone invece il raffronto, la dialettica vita/morte nello stesso individuo, raffigurandone il volto, e la sua perfetta corrispondenza anatomica nel teschio retrostante (fig. 20). Dunque: totale partecipazione, completa adesione dell’uomo alle vicende del cosmo, attraverso leggi immutabili che governano la materia, rivelata nell’energia: una convinzione profonda che l’artista bretone ci restituisce attraverso opere (le ultime analizzate) che recano i segni della violenza e dell’inquietudine del suo tempo, o fa passare in modo più sottile, quasi paludata in forma e stile da paesaggista seicentesco. Come in questo bellissimo disegno a penna dagli album

protagonista di uno strano involto: anch’esso, appartenente ormai ad una materia esaurita nel suo ciclo vitale, è destinato a dissolversi ulteriormente seguendo lo stesso principio, ritornando alla Natura, cui alludono gli elementi (spighe? fiori?) che lo attorniano; un altro disegno di studio propone invece il raffronto, la dialettica vita/morte nello stesso individuo, raffigurandone il volto, e la sua perfetta corrispondenza anatomica nel teschio retrostante (fig. 20). Dunque: totale partecipazione, completa adesione dell’uomo alle vicende del cosmo, attraverso leggi immutabili che governano la materia, rivelata nell’energia: una convinzione profonda che l’artista bretone ci restituisce attraverso opere (le ultime analizzate) che recano i segni della violenza e dell’inquietudine del suo tempo, o fa passare in modo più sottile, quasi paludata in forma e stile da paesaggista seicentesco. Come in questo bellissimo disegno a penna dagli album (fig. 21), forse uno studio in margine ai pensieri per la sua Vieille femme del 1966: con un linguaggio più in linea con la sua ispirazione di bulinista, Velly tratteggia splendidamente, in quella donna anziana che si accovaccia nuda in una foresta alla Lorrain (sembrano, questi del bretone, i pini del Paesaggio con la ninfa Egeria di Claude) un’allegoria rinascimentale della Natura e del Tempo. Molti anni dopo (1989), a Drot che gli chiede se non si senta controcorrente a continuare con ostinazione il Rinascimento italiano, ponendosi con coraggio al di fuori delle ricerche artistiche contemporanee, Velly risponderà: “Io sono un uomo di oggi. Sto parlando con lei nel presente, non sono un fantasma e quindi la traccia dell’oggi sta in quello che faccio”.

(fig. 21), forse uno studio in margine ai pensieri per la sua Vieille femme del 1966: con un linguaggio più in linea con la sua ispirazione di bulinista, Velly tratteggia splendidamente, in quella donna anziana che si accovaccia nuda in una foresta alla Lorrain (sembrano, questi del bretone, i pini del Paesaggio con la ninfa Egeria di Claude) un’allegoria rinascimentale della Natura e del Tempo. Molti anni dopo (1989), a Drot che gli chiede se non si senta controcorrente a continuare con ostinazione il Rinascimento italiano, ponendosi con coraggio al di fuori delle ricerche artistiche contemporanee, Velly risponderà: “Io sono un uomo di oggi. Sto parlando con lei nel presente, non sono un fantasma e quindi la traccia dell’oggi sta in quello che faccio”.  L’approdo nell’Urbe, col soggiorno a Villa Medici a partire dal 1967, portano Jean-Pierre a se promener dans Rome, a considerare la città eterna un nuovo motivo d’ispirazione. E, affamato di immagini e di verità, un giorno Velly, armato del suo taccuino e dell’amata matita, discende di corsa i gradini della scalinata di Trinità dei Monti, percorre il breve tratto di via del Babuino e, sfociato sulla piazza di Valadier, entra in Santa Maria del Popolo. Qui, nella cappella Cerasi in fondo alla navata, guizzante nella luce fioca, un semplice, meraviglioso cavallo, archetipo di tutti i cavalli della storia dell’arte, accampato al centro di un dipinto. Quale meraviglia per lui la rivelazione del Caravaggio della Conversione di San Paolo! Per lui, che svolge sempre l’esercizio del disegno rigorosamente dal vero, non usando mai la fotografia per lo studio delle figure (Pier Luigi Berto qui in catalogo). Seduto in quella minuscola cappella, Velly schizza febbrilmente il soggetto, dedica più di qualche giornata alla copia, ora riemersa nei suoi album (fig. 22).

L’approdo nell’Urbe, col soggiorno a Villa Medici a partire dal 1967, portano Jean-Pierre a se promener dans Rome, a considerare la città eterna un nuovo motivo d’ispirazione. E, affamato di immagini e di verità, un giorno Velly, armato del suo taccuino e dell’amata matita, discende di corsa i gradini della scalinata di Trinità dei Monti, percorre il breve tratto di via del Babuino e, sfociato sulla piazza di Valadier, entra in Santa Maria del Popolo. Qui, nella cappella Cerasi in fondo alla navata, guizzante nella luce fioca, un semplice, meraviglioso cavallo, archetipo di tutti i cavalli della storia dell’arte, accampato al centro di un dipinto. Quale meraviglia per lui la rivelazione del Caravaggio della Conversione di San Paolo! Per lui, che svolge sempre l’esercizio del disegno rigorosamente dal vero, non usando mai la fotografia per lo studio delle figure (Pier Luigi Berto qui in catalogo). Seduto in quella minuscola cappella, Velly schizza febbrilmente il soggetto, dedica più di qualche giornata alla copia, ora riemersa nei suoi album (fig. 22).  Un bellissimo disegno, in cui è parlante l’assenza delle figure umane (San Paolo, lo scudiero), volutamente ignorate: al giovane Prix de Rome interessa cogliere la verità flagrante della presenza dell’animale, la zampa destra sollevata nella paura non placata, il muso che emerge dallo scompiglio della criniera, più folta, in quelle lunghe bande rinforzate dalla grafite della matita, dell’originale del Merisi. Roma nel Sessantotto è una città in subbuglio. Il vento della contestazione, che da Parigi soffia più forte a maggio, investe anche la sonnacchiosa città eterna, e l’università. Strepiti della rivolta di Architettura a Valle Giulia, ululati delle sirene della polizia, urla dei manifestanti giungono fino a Villa Medici. Ma Velly, preso dalle sue scoperte, felice come un bambino, di quel Sessantotto a Roma ci lascia un disegno a punta d’argento sorprendente, per la sua atemporalità (fig. 23). Sullo sfondo della facciata di San Pietro e dei palazzi Apostolici, in primo piano stanno cinque figure femminili di profilo: richiamano con le acconciature le figure del Quattrocento italiano, così importanti anche per Balthus all’inizio della sua carriera. “La traccia dell’oggi sta in quello che faccio”: quelle donne ignorano la prospettiva principe della Basilica, fulcro della cristianità, “voltano le spalle” alla Chiesa di Roma, e al suo secolare magistero, raccontano il rifiuto della tradizione cattolica, sotto il fuoco della contestazione e delle rivendicazioni femministe, più di qualsiasi opera coeva di “denuncia”. Questo è il modus di Jean-Pierre di essere del suo tempo: essere superbamente inattuale, in senso nietszchiano. Appartiene veramente al suo tempo, è veramente contemporaneo secondo Nietszche colui che non coincide perfettamente con esso, né si adegua alle sue pretese: ma, proprio perché inattuale, attraverso questo scarto e questo anacronismo risulta più capace degli altri di percepire e afferrare la sua epoca. Contemporaneo dunque è colui che tiene fisso lo sguardo nel suo tempo per percepirne non le luci, ma il buio. Sembra di essere dentro uno dei prodigiosi bulini di Velly, in cui egli spera di scoprire la sostanza del buio universale. “La luce che odii ti viene dal nero che ti manca”. Il buio in Velly non è semplice assenza della luce: è il buio del suo tempo, di ogni tempo per ciascun uomo che vive il suo presente: il fascio di tenebra che proviene dall’epokè. E questo, sembra dirci Velly, interessato ai fenomeni dell’astrofisica, alla teoria del “Big Bang” (intervista a Prizia qui in catalogo) non è anche il modo in cui il buio si trasmette nell’universo in espansione? Le galassie più remote si allontanano da noi ad una velocità così forte che la loro luce non riesce a raggiungerci. Ciò che percepiamo come buio del cielo, è in realtà questa luce che viaggia velocissima verso di noi, e tuttavia non può raggiungerci perché le galassie da cui proviene si allontanano ad una velocità superiore. E per lui, che desidera eliminare ogni traccia di storicità dalla sua opera, come confida a Drot nel 1989, essere contemporaneo vuol dire percepire nel buio del presente tutto il passato, tutta la tradizione che permette di rispondere alle tenebre dell’ora. Di sentirsi “responsabile” del suo destino individuale di artista attraverso la Forma, sempre ricercata, e raggiunta in solitudine, nella litania perenne degli asceti, con matita e bulino.

Un bellissimo disegno, in cui è parlante l’assenza delle figure umane (San Paolo, lo scudiero), volutamente ignorate: al giovane Prix de Rome interessa cogliere la verità flagrante della presenza dell’animale, la zampa destra sollevata nella paura non placata, il muso che emerge dallo scompiglio della criniera, più folta, in quelle lunghe bande rinforzate dalla grafite della matita, dell’originale del Merisi. Roma nel Sessantotto è una città in subbuglio. Il vento della contestazione, che da Parigi soffia più forte a maggio, investe anche la sonnacchiosa città eterna, e l’università. Strepiti della rivolta di Architettura a Valle Giulia, ululati delle sirene della polizia, urla dei manifestanti giungono fino a Villa Medici. Ma Velly, preso dalle sue scoperte, felice come un bambino, di quel Sessantotto a Roma ci lascia un disegno a punta d’argento sorprendente, per la sua atemporalità (fig. 23). Sullo sfondo della facciata di San Pietro e dei palazzi Apostolici, in primo piano stanno cinque figure femminili di profilo: richiamano con le acconciature le figure del Quattrocento italiano, così importanti anche per Balthus all’inizio della sua carriera. “La traccia dell’oggi sta in quello che faccio”: quelle donne ignorano la prospettiva principe della Basilica, fulcro della cristianità, “voltano le spalle” alla Chiesa di Roma, e al suo secolare magistero, raccontano il rifiuto della tradizione cattolica, sotto il fuoco della contestazione e delle rivendicazioni femministe, più di qualsiasi opera coeva di “denuncia”. Questo è il modus di Jean-Pierre di essere del suo tempo: essere superbamente inattuale, in senso nietszchiano. Appartiene veramente al suo tempo, è veramente contemporaneo secondo Nietszche colui che non coincide perfettamente con esso, né si adegua alle sue pretese: ma, proprio perché inattuale, attraverso questo scarto e questo anacronismo risulta più capace degli altri di percepire e afferrare la sua epoca. Contemporaneo dunque è colui che tiene fisso lo sguardo nel suo tempo per percepirne non le luci, ma il buio. Sembra di essere dentro uno dei prodigiosi bulini di Velly, in cui egli spera di scoprire la sostanza del buio universale. “La luce che odii ti viene dal nero che ti manca”. Il buio in Velly non è semplice assenza della luce: è il buio del suo tempo, di ogni tempo per ciascun uomo che vive il suo presente: il fascio di tenebra che proviene dall’epokè. E questo, sembra dirci Velly, interessato ai fenomeni dell’astrofisica, alla teoria del “Big Bang” (intervista a Prizia qui in catalogo) non è anche il modo in cui il buio si trasmette nell’universo in espansione? Le galassie più remote si allontanano da noi ad una velocità così forte che la loro luce non riesce a raggiungerci. Ciò che percepiamo come buio del cielo, è in realtà questa luce che viaggia velocissima verso di noi, e tuttavia non può raggiungerci perché le galassie da cui proviene si allontanano ad una velocità superiore. E per lui, che desidera eliminare ogni traccia di storicità dalla sua opera, come confida a Drot nel 1989, essere contemporaneo vuol dire percepire nel buio del presente tutto il passato, tutta la tradizione che permette di rispondere alle tenebre dell’ora. Di sentirsi “responsabile” del suo destino individuale di artista attraverso la Forma, sempre ricercata, e raggiunta in solitudine, nella litania perenne degli asceti, con matita e bulino.